البيرة (مدينة فلسطينية)

البيرة | |

|---|---|

| |

موقع البيرة في فلسطين | |

| الإحداثيات: 31°54′19″N 35°12′54″E / 31.90528°N 35.21500°E | |

| التربيع الفلسطيني | 170/145 |

| الدولة | فلسطين |

| المحافظة | رام الله والبيرة |

| الحكومة | |

| • النوع | مدينة |

| • رئيس البلدية | عمر حمايل |

| المساحة | |

| • بلدية من النوع أ (مدينة) | 22٬406 dunams (22٫4 كم² or 8٫6 ميل²) |

| التعداد (2017)[1] | |

| • بلدية من النوع أ (مدينة) | 45٫975 |

| • الكثافة | 2٫1/km2 (5٫3/sq mi) |

| • العمرانية | 153٫237 |

| معنى الاسم | "سور القصر"[2] |

| الموقع الإلكتروني | www.al-bireh.ps |

البيرة، كانت تُعرف تاريخياً باسم كاستروم مهمريا، ماگنا محمريا، هي مدينة فلسطينية في وسط الضفة الغربية، تقع على بعد 15 كم شمال القدس.[3] وهي عاصمة محافظة رام الله والبيرة، فلسطين. تقع المدينة على حافة مركزية عمر عبر الضفة الغربية وعلى ارتفاع 860 فوق مستوى سطح البحر، بمساحة 22.4 كم². تقع البيرة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية (باعتبارهاً داخل المنطقة أ).

بسبب موقعها، كانت البيرة بمثابة مفترق طرق اقتصادي بين الشمال والجنوب، على طول طريق القوافل بين القدس ونابلس. بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان المدينة حوالي 45.975 نسمة في تعداد عام 2017.[1]

الاسم

تقع مدينة البيرة وشقيقتها التوأم رام الله في سلسلة جبال فلسطين الوسطى وتبعدان 16 كلم عن القدس باتجاه الشمال، تتمتع المدينتان بمناخ معتدل جعلهما مركزاً لجذب المصطافين، تتمتع مدينة البيرة، وهي الأقدم والأكبر بين المدينتين، بموقع استراتيجي هام على تقاطع الطرق، التجارية الرئيسية تقع مدينة البيـرة على الشريان الرئيسي الذي يربط شمال فلسطين بجنوبها فهي على الطريق الرئيسي الموصل بين مدينة نابلس والقدس على بعد تسعة أميال فقط من مدينة القدس الخالدة وهي الطريق الواصل بين الغور والسهل الساحلي الفلسطيني والطريق الجبلي الواصل بين الشمال فلسطين وجنوبها هذا بالإضافة إلى موقع المدينة الهام، يعود الفضل في استيطان البيرة إلى توفر المياه فيها من عيونها المختلفة، وخاصة عين البيرة المعروفة "بالعين"، الواقعة على طريق القدس- نابلس الرئيسي، لأهمية هذه العين بني أهل البيرة قربها خاناً مازالت آثاره ماثلة للعيان حتى اليوم في البلدة القديمة وهو يعود للفترة الصليبية، وبنوا في الفترة الإسلامية المبكرة مسجدين بالقرب من الخان مازالا مستخدمين حتى اليوم، يعرف الأول منهما باسم الجامع العمري، وهو الجامع الملاصق لكنيسة العائلة المقدسة وسط البلدة القديمة، وجامع العين الواقع على عين شارع القدس- نابلس بالقرب من مبنى البلدية الحالي لقد تغير مركز مدينة البيرة من عصر إلى آخر، ويبدو أن أقدم موقع استوطنة أهل البيرة هو منطقة الإرسال، ثم انتقل مركز المدينة بعد ذلك إلى تل النصبة، ثم إلى عين أم الشرايط، ثم إلى موقع البلدة القديمة الحالي، والآن توسعت حدود المدينة فشملت كل هذه المناطق هناك عدة بلدات تحمل اسم البيرة في فلسطين احداهما تقع شمالي بيسان، وأخرى في منطقة الخليل وثالثة قرب صفد، ورابعة في منطقة بئر السبع، ولكن بيرة القدس تبقى أهمها وأكبرها وأشهرها جميعا.ً

يعتقد أن الأسم البيرة مشتق من الأصل الكنعاني (بيئرون) ويعني (الآبار) نسبة إلى العيون الكثيرة المنتشرة في المدينة وأهمها عين البيرة، والعيون الأخرى الكثيرة مثل عين القصعة وعين أم الشرايط، و عين جنان، و عين الملك وغيرها وربما كان الأسم من الأصل الآرامي (بيرتا) ويعني القلعة أو الحصن نسبة إلى تل النصبة الأثري.

التاريخ

كان إدوارد روبنسون في أوائل القرن التاسع عشر يعتقد أن البيرة هي مدينة بئيروت التوراتية،[5] لكن العلماء المعاصرين يعتقدون أن بئيروت كانت تقع في خربة البرج بالقرب من بيت إكسا.[6]

في الفترة الهيلينية، كانت تُعرف أيضاً باسم بيريا أو بيروث، وعسكر الجنرال السلوقي باكيدس هناك عام 161 ق.م. قبل مهاجمة قوات يهوذا المكابي في إلاسا.[7]

حددها كلود رينييه كوندر وآخرون بأنها بيروتا المذكورة في السجلات السامرية.[6][8]

العصور الوسطى

استولى الصليبيون عليها وأسموها بيرة. كما سميت أيضاً كاستروم مهمريا، ماگنا مهمريا أو مهمريا الكبرى.[9] كانت إحدى 21 قرية منحها الملك گدفري كضيعة إلى كنيسة القيامة.[10] عام 1114 أعاد بالدوين الأول من القدس تأكيد الهبة.[11]

عام 1156، تعهد 92 شخصًا من البلدة بالولاء لكنيسة القيامة، وأضيف 50 اسمًا آخر في العقود الثلاثة التالية. ومن ثم، فقد قدر أن إجمالي عدد سكان الفرنجة في هذا الوقت كان 500-700 نسمة.[9][12]

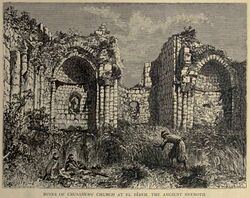

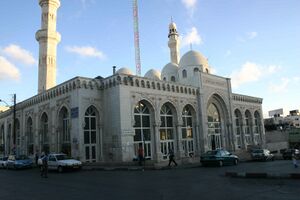

بنى الصليبيون هناك قلعة،[13] وكنيسة ومستشفى.[9][14][15] شُيد المبنيين الأخيرين من قبل فرسان الهيكل عام 1146 وكانا تابعين لكنيسة القيامة. قامت الأيوبيون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بطرد الصليبيين من بيرة عندما استعادوا فلسطين الداخلية بعد معركة حطين عام 1187، ودمروا المدينة بالكامل. ويذكر ياقوت الحموي رؤيته للآثار عدة مرات خلال رحلاته في المنطقة.[16] ومع اقتراب نهاية الحكم الأيوبي عام 1280، كانت مدينة البيرة الحديثة قرية مأهولة. وبنى الأيوبيون مسجدًا في البلدة مكرساً لعمر بن الخطاب بجوار آثار الكنيسة.[17]

عُثر على قطع فخارية من العصرين الصليبي/الأيوبي.[6]

الفترة العثمانية

مثل بقية فلسطين، دُمجت البيرة في الدولة العثمانية عام 1517، وفي تعداد 1596، كانت القرية، التي تسمى البيرة الكبرى، جزءًا من ناحية القدس التي كانت تحت إدارة لواء القدس. كان عدد سكانها 45 أسرة، جميعهم مسلمون، وكانوا يدفعون الضرائب على القمح والشعير وأشجار الزيتون وأشجار الفاكهة والإيرادات العرضية وخلايا النحل و/أو الماعز. ما مجموعه 4.570 آقچه. نصف الإيرادات ذهب إلى يذهب الوقف.[18]

في ربيع عام 1697، لاحظ هنري موندريل في البيرة، التي أسماها "بير"، أطلال كنيسة، كتب أنها بنتها الإمبراطورة هلينا.[19]

بعد ثورة الفلاحين في فلسطين 1834، قامت السلطات العثمانية بتجنيد العديد من الرجال من البيرة كجنود. عام 1838، عندما زارها روبنسون، كان قد نُقل 60 شخصًا ليصبحوا جنودًا، من إجمالي عدد السكان البالغ 700 نسمة.[5] أشار روبنسون إلى أن البيرة هي قرية مسلمة، تقع إلى الشمال مباشرة من القدس.[20]

زار المستكشف الفرنسي ڤيكتور گيران القرية عام 1863، ووجد عدد سكانها 800 نسمة.[21]

أشار سوكين، نقلاً عن قائمة رسمية للقرى العثمانية تم تجميعها حوالي عام 1870، إلى أن عدد سكان البيرة يبلغ 399 مسلمًا في 142 منزلًا، و20 من "الروم" في 5 منازل. على الرغم من أن هذا العدد يشمل الرجال فقط. ولوحظ كذلك أن الاسم يعني "الخزان الأرضي".[22] ذكر هارتمان أن البيرة بها 142 منزلاً.[23]

عام 1883، وصفها مسح فلسطين بواسطة صندوق استكشاف فلسطين بأنها قرية ذات حجم معقول، بمنازل مبنية بناءاً جيداً إلى حد ما.[24]

عام 1896 كان عدد سكان البيرة حوالي 1.080 نسمة.[25]

حتى 1917، كانت المدينة بمثابة مركزاً سياسياً وإدارياً للعثمانية.[بحاجة لمصدر]

الانتداب البريطاني

في تعداد فلسطين 1922 الذي أجرته سلطات الانتداب البريطاني، بلغ عدد سكان البيرة 1.479 نسمة؛ 1.407 من المسلمين، و72 من المسيحيون،[26] حيث كان المسيحيون 61 أرثوذكسيًا، و3 من الروم ال كاثوليك، و8 من "طوائف أخرى".[27] وقد ارتفع عدد السكان في تعداد 1931 إلى 2.292 نسمة؛ 2044 مسلماً، و248 مسيحياً، في 541 منزلاً.[28]

وفي عام 1945 بلغ عدد سكان البلدة 2.920 نسمة، منهم 280 مسيحيًا و2640 مسلمًا، [29] بينما تبلغ مساحة مدينة البيرة 967 دونماً من الأراضي، وفي ريف البيرة 22.045 دونماً، وفقًا للمسح الرسمي للأراضي والسكان.[30] منها 5.162 دونماً عبارة عن مزارع وأراضي قابلة للري، و11.226 دونماً تستخدم لزراة الحبوب،[31] بينما 759 هي أراضي بناء.[32]

الحكم الأردني

في أعقاب حرب 1948 واتفاقيات الهدنة 1949، أصبحت البيرة تحت الحكم الأردني.[33]

عم 1961 كان عدد سكان البيرة 14.510 نسمة.[34]

Post-1967 era

أثناء حرب 1967، احتلت القوات الإسرائيلية المدينة، ومن ذلك الحين أصبحت تحت الإحتلال الإسرائيلي.

صادرت إسرائيل 346 دونماً من أراضي مدينة البيرة بهدف بناء مستوطنة بيت إل الإسرائيلية (تأسست عام 1977) بالإضافة إلى 780 دونماً لبناء پسگوت (تأسست عام 1981).[35]

وفي 1994، تم تسليم الإدارة المدنية للمدينة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وتعتبر البيرة ثاني أكبر مركز للإدارة الفلسطينية بعد غزة. وإلى جانب مقر المحافظ، تستضيف المدينة أيضًا عددًا كبيرًا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، بما في ذلك وزارات المواصلات والتموين، الإعلام، والأشغال العامة والتعليم العالي،[بحاجة لمصدر] وكذلك هيئة البث الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.[36] ونظرًا لقربها من مدينة رام الله، تشكل المدن دائرة انتخابية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد اتفاقيات 1995، تم تصنيف 39.8% من أراضي القرية على أنها المنطقة أ، و5% على أنها المنطقة ب، بينما تم تصنيف 55.2% المتبقية مُصنفة على أنها المنطقة ج.[37]

الآثار

تعود هذه الآثار إلى ما قبل الغزو اليهودي بقيادة يشوع بن نون و هي الكهوف التي كان ينزل اليها من عل بدرج وفيها شبه محاريب و كلها منحوت بدقة و قد وجدت بها عظام بشرية كما وجدت بها اسرجة و أدوات أخرى, يوجد ثلاثة أو أربع آثار لا تزال بارزة للعيان على جانب الطريق الممتدة من الشرق إلى الغرب أمام بيت السيد "مطـر فرهود" مختار المدينة سابقا, و آخر بالقرب من الطرق شمالي دار "عوض حسين أبو عليص" و هناك آبار كثيرة و كبيرة تعود إلى اليبوسيين و هي تنتشر في جميع أنحاء المدينة و توجد من هذه الآبار زهاء عشرة في راس الطاحونة و في حديقة البلدية. و أكثر من عشرة أبار في النتاريش. كما توجد آبار أخرى منتشرة في المدينة.

الآثار اليهوديـة

لا توجد لليهود آثار تذكر سوى المعاصر التي كانوا يعصرون فيها العنب لصنع الخمر, فقد وجدت لهم آثار في تل النصبة على طريق القدس فوق المكان المعروف " مصنع الخمارات".

الآثار الرومـانية

ثلاث برك تقع كلها جنوبي نبع الماء " قرب الجامع القديم ".

الآثار الإسلامية

الجامع القديم الذي يقوم على نبع الماء " الطريق العام " و أبنية قديمة كثيرة عفت معالمها العليا. ولم يبق سوى إلا أسسها و أضرحة المجاهدين و الأتقياء التي تنتشر في جميع أنحاء البيرة و منها: الشيخ نجم, الشيخ عبد الله, الشيخ مجاهد, الشيخ شيبان، أم خليـل، البطمـة، والشيخ يوسف.

الآثار الصليبيـة

الكنيسة التي لا تزال أسسها قائمة في وسط المدينة ثم الخـان و هو طراز البناء الروماني, و هناك اختلاف في الرأي فمنهم من يقول انه اثر روماني و منهم من يقول انه اثر صليبي و قد كان مربطا لخيول فرسان القديس يوحنا. وقد وجدت في مدينة البيرة أبنية قديمة عريقة في القدم و لم يهتم أحد بنسبتها أو إلى من قام بإشادتها. كذلك وجدت في البيرة قطع نقدية كثيرة تعود إلى اليونان و العرب واليهود.

الديموغرافيا

تقسم العائلات إلى قسمين: قسم سابق، وقسم وفد على الآخر, أما العائلات العربية السابقة لسكنى المدينة فهي الزعاربة, الجبرة, الغزاونة واليعاقبة. وقد وفد حسـين وأبناؤه على هذه العائلات في القرن السابع عشر الميلادي سنة ١٠٠٧ هجري. وحسـين هذا كان من سكان الحجاز الذين استوطنوا الشوبك أثناء الزحوف الإسلامية الأولى. ولما تعاظم أمر حسين وأبناؤه في البيرة اشتد خطره على العشائر التي استضافته ووقعت بين الطرفين عدة معارك أدت إلى رحيل بعض العائلات الأصلية. كما أدت إلى تكتل من تبقى من العائلات إلى أن أصبحت حمائل البيرة على الشكل التالي:

- العـابد ومنها عوائل حماد ، عطـا ، أبو حسـان ، عطـا الله ، احسينه وعائلة أبو سلامة من الغزاونة السكان الأصليين.

- الطويـل ومنها عوائل أبو نايفة ، بحـور ، ناصر ، جادالله ، دعاس ، عميرة ، اتيم ، ابو خلف ، عامر ، مزيد ، زايد ، خلف ، عوض الله ، ابزيع ، عبد الرسول ، ابو تينة ، وعائلات أبو عباس و النسـر من الزعارنة واتيم زاغنيم من الغزاونة.

- القرعـان ومنها عوائل أبو عيد ، جبر ، شبلي ، عيسى ، اسعد ، عبد الفتاح ، أبو شحاده ، صرصور ، أبو موسى غنيم ، و تنضم إليها عائلة جاد الله.

- القـراقرة ومنها عوائل عويس ، حميده ، أبو عاصي ، الشلاوه ، المالكية ، و عائلة أبو عبيــد من الغزاونة السكان الأصليين.

- الحمـايل وتتألف من الجبرة واليعاقبة ولهذه الحمولة تنتسب عائلات عبد الوهاب ، صمرين ، قاهوق ، أبو حموده ، درويش ، واطريش.

- الرفيـدي وهي تنتسب إلى نصـارى نجـران. نزحت إلى البيرة من رفيديا بالقرب من مدينة نابلس, قدم جد عائلة الرفيدي إلى البيرة حائكا, ثم نال خطوة عند أهل البيرة نظرا للخدمات التي كان يقدمها لمشايخ البيرة خصوصا ما كان متصلا منها بالكتابة و قد كانت هذه العائلة تتقرب لحامولة الطويل.

الحكومة

عام 1928 في ظل الانتداب البريطاني، أسست مدينة البيرة مجلس مدينة برئاسة رئيس بلدية البيرة عيد موسى. تولى ثمانية رؤساء بلديات آخرين مناصبهم إما من خلال الانتخابات أو التعيينات الحكومية. كان للمدينة بعض رؤساء البلديات المعروفين، بما في ذلك عبد الجواد صالح الذي كان رئيسًا للبلدية في السبعينيات حتى نفيه الإسرائيليون. وأصبح فيما بعد عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ثم وزيرًا للزراعة في السلطة الفلسطينية. عام 1982، أسست إسرائيل إدارة مدنية، لكنها قامت فيما بعد بتعيين رئيس بلدية عربي، حسن الطويل. وفي 1988، بعد عامين في منصبه، تعرض للطعن وإصابات خطيرة خارج مكتبه.[38]

عام 1996، أسست السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس بلدي من 12 عضوًا، وكان الشيخ جمال الطويل رئيسًا للبلدية.[39]

في الانتخابات البلدية الفلسطينية 2005، فازت قائمة الإصلاح والتغيير المدعومة من حماس بتسعة مقاعد من أصل 15 مقعداً، بينما فازت القوائم المستقلة بالمقاعد الستة المتبقية.[40] العمدة الحالي هو عزام إسماعيل.

عام 2010، تم تخصيص ساحة عامة في البيرة لإحياء ذكرى دلال المغربي، قائدة العملية الفدائية التي أدت إلى مقتل 38 مدنيًا إسرائيليًا، عام 1978.[41]

الصحة والتعليم

عام 2010، قام صندوق القدس ومؤسسة الجمعية الطبية العربية الأمريكية الوطنية وأطباء من أجل السلام بتدشين المعهد الفلسطيني للسكري في البيرة.[42] لجامعة القدس حرم جامعي في البيرة.

الرياضة

عام 2010 تم الانتهاء من استاد ماجد أسعد أو ملعب البيرة الدولي الذي يتسع 7000 مقعد؛ كان قد شُيد في الأصل عام 1996، وتمت ترقيته إلى المعايير الدولية من عام 2006 حتى 2010 بتكلفة قدرها 3 مليون يورو.[43] المشروع بتمويل من فرنسا، بنك التنمية الألماني ووكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، والفيفا.[44] أوقف مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي أعمال البناء في 1 نوفمبر 2009، لكنه استؤنف في أواخر ديسمبر.[45] في نوفمبر 2009، قدمت مستوطنة پسگوت الإسرائيلية التماسًا إلى محكمة العدل العليا لإغلاق الملعب، مشيرة إلى مخاوف من أن مشجعي كرة القدم المشاغبين قد يهاجمون پسگوت.[46]

وتعتبر مؤسسة شباب البيرة النادي الرياضي الأبرز في المدينة، وتشتهر بفرق كرة القدم وجمعية الكشافة العريقة.[47]

أبرز السكان

- باسل الأعرج، ناشط فلسطيني استشهد في البيرة.

- أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسير في السجون الإسرائيلية.[48]

مدن شقيقة

المصادر

- ^ أ ب Preliminary Results of the Population, Housing and Establishments Census, 2017. State of Palestine. February 2018. pp. 64–82. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the

|archivedate=parameter. https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf. Retrieved on 2023-10-24. - ^ Palmer, 1881, p. 292

- ^ Al Bireh City Archived 2012-04-05 at the Wayback Machine

- ^ Wilson, c1881, vol 1, p.215

- ^ أ ب Robinson and Smith, 1841, pp. 130 - 133

- ^ أ ب ت Finkelstein et al., 1997, p. 510

- ^ Avi-Yonah, Michael (1976). "Gazetteer of Roman Palestine". Qedem. 5: 35. ISSN 0333-5844. JSTOR 43587090.

- ^ Conder, 1876, p. 196

- ^ أ ب ت Pringle, 1993, pp. 161 - 165

- ^ Conder and Kitchener, 1883, SWP III, p. 11

- ^ de Roziére, 1849, p. 263, cited in Röhricht, 1893, RRH, pp. 16 - 17, No 74

- ^ de Roziére, 1849, pp. 242 -244, cited in Röhricht, 1893, RRH, pp. 77 - 78, No 302

- ^ Pringle, 1997, p. 35

- ^ Conder and Kitchener, 1883, SWP III, pp. 88-89

- ^ Pringle, 2009, pp. 259 - 266

- ^ Le Strange, 1890, p. 423

- ^ Sharon, 1999, pp. 236-239

- ^ Hütteroth and Abdulfattah, 1977, p. 116

- ^ Maundrell, 1703, p. 63: March 25, 1697, cited in Wilson, c1881, vol 1, p. 218

- ^ Robinson and Smith, 1841, vol. 3, 2nd appendix, p. 122

- ^ Guérin, 1869, pp. 7-13

- ^ Socin, 1879, p. 148

- ^ Hartmann, 1883, p. 127

- ^ Conder and Kitchener, 1883, SWP III, pp. 8-9

- ^ Schick, 1896, p. 121

- ^ Barron, 1923, p. 16

- ^ Barron, 1923, Table XIV, p. 45

- ^ Mills, 1932, p. 48

- ^ Government of Palestine, Department of Statistics, 1945, p. 26

- ^ Government of Palestine, Department of Statistics. Village Statistics, April, 1945. Quoted in Hadawi, 1970, p. 64

- ^ Government of Palestine, Department of Statistics. Village Statistics, April, 1945. Quoted in Hadawi, 1970, p. 111

- ^ Government of Palestine, Department of Statistics. Village Statistics, April, 1945. Quoted in Hadawi, 1970, p. 161

- ^ The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History, p. 73

- ^ Government of Jordan, Department of Statistics, 1964, p. 15

- ^ Al Bireh City Profile ARIJ, p. 17

- ^ General view of al-Bireh Archived 2008-06-20 at the Wayback Machine Al-Bireh Municipality.

- ^ Al-Bira City City Profile, ARIJ, pp. 16−17

- ^ Israeli-Selected Arab Mayor Is Stabbed, The New York Times

- ^ History of City Council Archived 2006-06-28 at the Wayback Machine

- ^ Local Elections (Round Four)- Successful lists by local authority and No. of votes obtained[dead link] Central Elections Commission - Palestine.

- ^ Palestinians Honor a Figure Reviled in Israel as a TerroristThe New York Times.

- ^ The Jerusalem Fund Dedicates Palestine Diabetes Institute in Al-Bireh, Palestine

- ^ Municipal Development & Lending Fund. "MDLF has completed "Al Bireh International Stadium" project Funded by AFD". 21 April 2010. Archived from the original on 25 April 2012. Retrieved 31 October 2010.

- ^ B'Tselem (25 November 2009). "Civil Administration chokes Palestinian construction". Archived from the original on 3 December 2010. Retrieved 31 October 2010.

- ^ "Al-Bireh stadium construction resumed under specter of halt". Ma'an News Agency. 31 December 2009. Archived from the original on 15 January 2014. Retrieved 31 October 2010.

- ^ Hass, Amira (27 November 2009). "Settlers petition to tear down nearby Palestinian stadium". Ha'aretz. Archived from the original on 21 November 2010. Retrieved 31 October 2010.

- ^ They teach Al-Bireh residents how to get a kick out of life, The Jerusalem Post

- ^ Barghouti, Ze'evi assassin among prisoners to be freed

المراجع

- Barron, J.B., ed. (1923). Palestine: Report and General Abstracts of the Census of 1922. Government of Palestine.

- Conder, C.R. (1876). "Samarian Topography". Quarterly Statement - Palestine Exploration Fund. 8 (4): 182–197. doi:10.1179/peq.1876.8.4.182.

- Conder, C.R.; Kitchener, H.H. (1883). The Survey of Western Palestine: Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography, and Archaeology. Vol. 3. London: Committee of the Palestine Exploration Fund.

- Finkelstein, I.; Lederman, Zvi, eds. (1997). Highlands of many cultures. Tel Aviv: Institute of Archaeology of Tel Aviv University Publications Section. ISBN 978-965-440-007-7.

- Government of Jordan, Department of Statistics (1964). First Census of Population and Housing. Volume I: Final Tables; General Characteristics of the Population (PDF).

- Government of Palestine, Department of Statistics (1945). Village Statistics, April, 1945.

- Guérin, V. (1869). Description Géographique Historique et Archéologique de la Palestine (in الفرنسية). Vol. 1: Judee, pt. 3. Paris: L'Imprimerie Nationale.

- Guérin, V. (1874). Description Géographique Historique et Archéologique de la Palestine (in الفرنسية). Vol. 2: Samarie, pt. 1. Paris: L'Imprimerie Nationale. (p. 205)

- Hadawi, S. (1970). Village Statistics of 1945: A Classification of Land and Area ownership in Palestine. Palestine Liberation Organization Research Centre. Archived from the original on 2018-12-08. Retrieved 2013-11-02.

- Hartmann, M. (1883). "Die Ortschaftenliste des Liwa Jerusalem in dem türkischen Staatskalender für Syrien auf das Jahr 1288 der Flucht (1871)". Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 6: 102–149.

- Hütteroth, Wolf-Dieter; Abdulfattah, Kamal (1977). Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century. Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderband 5. Erlangen, Germany: Vorstand der Fränkischen Geographischen Gesellschaft. ISBN 978-3-920405-41-4.

- Le Strange, G. (1890). Palestine Under the Moslems: A Description of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500. Committee of the Palestine Exploration Fund.

- Maundrell, H. (1703). A Journey from Aleppo to Jerusalem: At Easter, A. D. 1697. Oxford: Printed at the Theatre.

- Mills, E., ed. (1932). Census of Palestine 1931. Population of Villages, Towns and Administrative Areas. Jerusalem: Government of Palestine.

- Palmer, E.H. (1881). The Survey of Western Palestine: Arabic and English Name Lists Collected During the Survey by Lieutenants Conder and Kitchener, R. E. Transliterated and Explained by E.H. Palmer. Committee of the Palestine Exploration Fund.

- Pringle, D. (1993). The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: Volume I A-K (excluding Acre and Jerusalem). Cambridge University Press. ISBN 0-521-39036-2.

- Pringle, D. (1997). Secular buildings in the Crusader Kingdom of Jerusalem: an archaeological Gazetter. Cambridge University Press. ISBN 0521-46010-7.

- Pringle, D. (2009). The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: Volume IV The cities of Acre and Tyre with Addenda and Corrigenda to Volumes I-III. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85148-0.

- Robinson, E.; Smith, E. (1841). Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the year 1838. Vol. 2. Boston: Crocker & Brewster.

- Robinson, E.; Smith, E. (1841). Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the year 1838. Vol. 3. Boston: Crocker & Brewster.

- Robinson, E.; Smith, E. (1856). Biblical Researches in Palestine and adjacent regions: A Journal of Travels in the years 1838 and 1852, 2nd edition. Vol. 3. London: John Murray. (p. 76)

- Robinson, E.; Smith, E. (1856). Later Biblical Researches in Palestine and adjacent regions: A Journal of Travels in the year 1852. London: John Murray. (pp. 429 + 340(?))

- Röhricht, R. (1893). (RRH) Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI) (in اللاتينية). Berlin: Libraria Academica Wageriana.

- de Roziére, ed. (1849). Cartulaire de l'église du Saint Sépulchre de Jérusalem: publié d'après les manuscrits du Vatican (in اللاتينية and الفرنسية). Paris: Imprimerie nationale.

- Schick, C. (1896). "Zur Einwohnerzahl des Bezirks Jerusalem". Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 19: 120–127.

- Sharon, M. (1999). Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, B-C. Vol. 2. BRILL. ISBN 978-90-04-11083-0.

- Socin, A. (1879). "Alphabetisches Verzeichniss von Ortschaften des Paschalik Jerusalem". Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 2: 135–163.

- de Vogüé, M. (1860). Les églises de la Terre Sainte. (pp. 338-339)

- Wilson, C.W., ed. (c. 1881). Picturesque Palestine, Sinai and Egypt. Vol. 1. New York: D. Appleton.

وصلات خارجية

- موقع بلدية البيرة

- تعداد البيرة

- Survey of Western Palestine, Map 17: IAA, Wikimedia commons

- Al-Bira City (Fact Sheet), Applied Research Institute–Jerusalem (ARIJ)

- Al-Bira City City Profile, ARIJ

- Al-Bireh Municipality Website

- The Al-Bireh demonstration project on agricultural reuse of wastewater in the West Bank

- Pages using gadget WikiMiniAtlas

- Articles with dead external links from May 2019

- Short description is different from Wikidata

- Coordinates on Wikidata

- Articles with unsourced statements from December 2011

- Articles with unsourced statements from October 2011

- CS1 الفرنسية-language sources (fr)

- CS1 اللاتينية-language sources (la)

- محافظة رام الله والبيرة

- البيرة، فلسطين

- مدن الضفة الغربية

- بلديات فلسطين

- قرى الكراسي