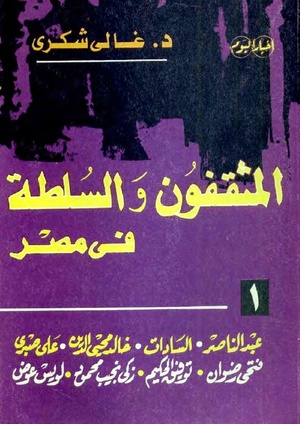

المثقفون والسلطة (كتاب)

| |

| المؤلف | غالي شكري |

|---|---|

| البلد | |

| نـُشـِر | 1990 |

| الصفحات | 402 |

المثقفون والسلطة ، هو كتاب من تأليف د. غالي شكري.يقدم الكاتب نماذج متعددة للمثقف بعد ثورة يوليو 1952.

نبذة عن الكتاب

يقدم الكاتب د. غالي شكري نماذج متعددة للمثقف بعد ثورة يوليو 1952. في البداية يقدم تعريفا للمثقف نقلا عن الفيلسوف الفرنسي "سارتر"، وهو «أن المثقف شاهد علي المجتمعات الممزقة الذي تنتجه، لأنه يستبطن تمزقها بالذات، وهو بالتالي ناتج تاريخي، وبهذا المعني لا يسع أي مجتمع أن يتذمر ويشتكي من مثقفيه من دون أن يضع نفسه في قفص الاتهام، لأن مثقفي هذا المجتمع ما هم إلا من صنعه ونتاجه».

يتضمن الكتاب مدخلا مفاهيميا وفلسفيا عن الإطار المرجعي للمثقف والسلطة، مستندا إلى تحليل رؤية كل من سارتر وجرامشي، وعلاقة المثقف العربي بالسلطة العربية ومقوماتها ومقاييسها، مفككا تعاريف بعض المثقفين العرب للمثقف والسلطة وأدوارهما وعلاقاتهما، فوقف عند آراء كل من سعد الدين إبراهيم ونادر الفرجاني وهشام شرابي ونديم البيطار ومحمد الباقي الهرماسي ومحمد برادة والطاهر لبيب وأبو بكر السقاف وناجي علوش وغيرهم...

ويتضمن الكتاب دراسة وتعليقا مجموعة من الشهادات لكل من خالد محيي الدين وعلي صبري وفتحي رضوان وتوفيق الحكيم وزكي نجيب محمود ولويس عوض.[1]

يذكر الكاتب أن مشروع هذا الكتاب كان في مخيلته حول علاقة المثقف بالسلطة في مصر في العصر المعاصر بدءاً من سلامة موسى وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين إلى تجليات السلطة المختلفة في إشكالات الانتماء والمقاومة والنهضة والثورة المضادة والتخلف والإرهاب والهزيمة، فهناك محاور مضمرة حول علاقة المثقف بسلطة الدولة أو سلطة الرأي العام أو السلطة الدينية أو سلطة الأب والرجل والمعلم والحاكم أو سلطة القيم الشائعة والأعراف السائدة والتقاليد السارية المفعول.[2]

فالسلطة الداخلية، التي لا تكاد ترى حتى أننا قد لا نشعر بوجودها، رابضة في مكان خفي من الروح أو الضمير أو غير ذلك من مسميات تفرض نفسها أو نفرضها على أنفسنا بحكم التسلل التاريخي للوعي إلى أعماق اللا وعي وبحكم السياق السري للماضي فى صنع صراع الذاكرة. هكذا يتحول الصراع الصامت أو المعلن بين الذاكرة والمخيلة إلى صراع العقل الجمعي بين أشكال السلطة الخارجية والبنيات الذهنية الممتدة عندها أو المتوازية لها أو المتقاطعة معها. وفي هذا الصراع يتخذ علم اجتماع المعرفة موقعاً مغايراً لتاريخ الأفكار أو النقد الأدبي بالرغم من التماهي الممكن ملاحظته بين المنظومتين.

هذا الكتاب لا يؤرخ للفكر العربي في مصر ولا ينشغل بنقد هذا الفكر، إلا أن التاريخ والنقد كليهما حاضر على نحو ما في استبيان العلاقة بين المثقف والسلطة انطلاقاً إلى استكشاف البنية التى تصل بين مفهوم النهضة ومفهوم الهوية. ويطمح البحث إذن إلى التعرف على هيكل الذاكرة التي تشكلت في سياق العلاقات الخفية والظاهرة بين تكوين المثقف وتجلّيات السلطة وهو السياق الذى يتصل وينفصل عن تموجات المخيلة في سباقها الحاضر برؤية الماضي والمستقبل.

غموض الرؤى الفردية للمثقف والتباسات العقل الجمعي

الذاكرة المعنية هي المخزون التاريخي للعقل الجمعي وهي تلعب دورها في ضبط المعايير وبلورة القيم التي تصبح مقياساً واعياً أو غير واعٍ للأفعال الجماعية. وتعتمد آليات الذاكرة الشعبية على قدرات وتوجهات المخيلة الثقافية لمجموعة من الأطر الاجتماعية النشطة كالأفراد من المثقفين والمؤسسات الدينية والإعلامية والنقابية والمهنية. وبالطبع فإن ثوابت التاريخ والجغرافيا تتعرض لمؤثرات التغيير النشطة في المخيلة حتى إن ما كنا نظنه ثابتاً نراه يتغير والعكس صحيح. فالمتغيرات تلقى أحياناً من الذاكرة نوعاً من التثبيت وفي هذه المعادلة البالغة التعقيد يجد المثقف المصري نفسه في حوار بين مخيلته وذاكرة الآخرين، بين الأنا والكل، وهو الحوار الذي يتخذ أشكالا أيديولوجية أو أفعالا سوسيولوجية تضعه مباشرةً في مواجهة سلطة الدولة أو سلطة المجتمع أو سلطة العقيدة الشائعة أو سلطة الرأي العام.

فمنذ اللحظة التي تتكون فيها المخيلة الثقافية يكتشف صاحبها نفسه في قلب الصراع وتجري في صمت عمليات اختيار وانتقاء ومواءمة وموازنة بين عناصر المخيلة التي يعاد ترتيبها بما يتناسب مع الذاكرة الجماعية (كلها أو أجزاء منها) إذا كان المشهد وطنياً عاماً أو ثورة ضد الأجنبي مثلاً واذا كان المشهد طبقياً (ثورة اجتماعية مثلاً). إن عمليات الاختيار أو الانتقاء تعني أن المثقف يعايش الكبت والإفصاح اضطرارياً وذاتياً. فالاضطرار من الرقابة الخارجية والضغوط التي ترتدي أحياناً ثياباً عقلانية أو أخلاقية أو قانونية والذات تصوغ رقابتها الداخلية الخاصة سواء من الرغبات المشروعة أو المحبطة أو المموهة والانحيازات الواضحة أو الغامضة أو الملتبسة. ولا تتبدى المواقف أو السلوك أو حتى الأيديولوجيا في حركة المثقف داخل الأطر الاجتماعية المختلفة (دوائر المهنة والعائلة والدين والمذهب إلخ) في حالة انسجام عقلاني أو تكاتف عاطفي، إنما يتحرك المثقف بفكره أو بوجدانه في ثلاث حركات أو اثنتين منها جميعها: حركة الخبير التكنوقراطي، حركة الداعية، حركة المشروع. وتتداخل مركبات الوعي واللا وعي في ترجيح الحركة التي يباشرها المثقف وندعوها دوراً أو أيديولوجيا أو الاثنين معاً. ويبحث الكتاب غموض الرؤى الفردية للمثقف التي لا يعلنها والتباسات العقل الجمعي.

صناعة السلطة وبناء شرعية (ثورة يوليو) وأنواع المثقفين

يظهر الكاتب كيفية صناعة السلطة وبناء الشرعية في مصر حيث يتخذ من بعض صناع سلطة يوليو 1952 وبعض بناة شرعيتها نماذج للدراسة ولكن من دون نمذجة قابلة للتقييم. ويتكون هذا المحور من ثلاثة مشاهد: أولها عن المؤسسة العسكرية التي قدمت البديل المتكامل للنظام السابق وهي التي أنجزت التغيير وصنعت السلطة الجديدة، وقد اختار من رموزها اثنين يحملان إشكاليتين مختلفتين خالد محيي الدين باعتباره (اليساري) الذي لم يسهم في بناء شرعية هذه السلطة. أما الشخصية الثانية (علي صبري) فهو من الصف الثاني وقد استطاع أن يستمر في أقوى مراكز السلطة حتى نهايتها. لم يكن الخلاف حول الديمقراطية الا انعكاساً للاختلاف بين المثقف صاحب المشروع والمثقف التقني –الداعية. أما المثقف القادم من (الشارع السياسي) لم يكن أكثر من فتحي رضوان الشحصية الدالة بطبيعتها ومسيرتها على هذا التكوين الذي انتقل بصاحبه من السجن السياسي الى حكومة السلطة الجديدة، وكانت له اليد الطولى في اختيار ما يقرب من ثلث أعضائها، وكانت له من الميول السياسية ما يتواءم مع الأيديولوجيا المهيمنة على مجلس قيادة الثورة واستطاع أن يستمر في الحكم ست سنوات وكان وزيراً للإرشاد. ولكن قدومه من الشارع السياسي قد أضفى على السلطة الجديدة نوعاً من الشرعية جعلت منه سؤالاً أكثر منه جواباً بالنفي، وقد اكتسب السؤال أهميته البارزة لأن فتحي رضوان كان الشخصية المدنية الوحيدة التي كان لها الدور السياسي المتميز خلال سلطة يوليو.

وهناك أيضاً ما يعرف بمطبخ الأيديولوجيا وفيه ثلاثة رموز تبدو متناقضة فيما بينها هي: توفيق الحكيم المثقف التعادلي، وزكي نجيب محمود المثقف الوضعي، ولويس عوض المثقف الاشتراكي. ولكن الثلاثة كانوا أوجهاً متعددة لمثقف السلطة الذي كان يملك مبرراً كافياً للإنتقال من مرحلة إلى أخرى ومن سلطة يوليو 1952 مع عبد الناصر إلى سلطة مايو 1971 مع الرئيس أنور السادات من دون أن يعني هذا الانتقال إشكالاً أخلاقياً. كانت اللاحزبية قد جمعت بينهم قبل الثورة وكان الغرب إطارهم المرجعي في الإبداع الأدبي والفكر الفلسفي والأيديولوجيا الاجتماعية، وكانت معادلة النهضة بالتوفيق بين التراث والعصر هي معادلتهم. وقد فرضت سلطة يوليو التكيّف عليهم بكبت الوطنية المصرية والليبرالية في مقابل السلطة الثقافية.

وباستثناء المثقف الوضعي زكي نجيب محمود الذي أعلن التكيّف بقبوله القومية العربية هوية له، فقد إلتقى الجميع حول السلطة البديلة في مايو(أيار) وشعاراتها المصرية – الليبرالية رغم أن توفيق الحكيم كان أقربهم إلى مفهوم المستبد العادل، ولويس عوض كان أقربهم إلى مفهوم الإشتراكيات الغربية لليسار. كما أن يسارية خالد محيي الدين كانت السبب في نفيه عن السلطة والإبقاء عليه في المجتمع السياسي. لذلك تسببت المصرية الليبرالية في إعتقال لويس عوض والإبقاء عليه في المجتمع الثقافي. وكانت الحصيلة الختامية للتعايش داخل جهاز الدولة بين المثقف التعادلي والعقل المراوغ للمثقف الوضعي ومراوغة التاريخ للمثقف الإشتراكي هي بناء مطبخ الأيديولوجيا: شرعية السلطة بإنتاج الوعي الزائف جنباً إلى جنب.

صناعة المثقف المصري بين نفاق السلطة ومعارضتها

أكد الكتاب على مسألة ولادة المثقف الشامل في مصر الحديثة من مصدرين رئيسيين هما الجيش والأزهر (القوة المسلحة والقوة الدينية)، ومن تفاعل القوتين كانت السلطة وشرعيتها. وقد تداخلت المسيرة بهذين المصدرين وتعقدت بسسب الاحتلال الأجنبي للسلطة (الفرنسية – البريطانية)، وبسبب سقوط الشرعية التقليدية خارج حدود الإقليم (الخلافة العثمانية)، وبسبب التجاور والتحاور أو النهضة والتحديث على طول المسافة بين الجامع (الأزهر) والجامعة الأهلية والرسمية. ولم تكن سلطة يوليو في هذا البحث مقصودة وإنما لأنها كانت الثورة الوطنية التي أقامت سلطتها بالإستقلال عن الأجنبي. وهذه الحالة لا تستبعد الذاكرة الجماعية التي تضم محمد علي والثورة العرابية.

وبالرغم من تفاعل المصدرين التاريخيين (الجيش والأزهر) فإن دولة محمد علي لم تكن سلطة مصرية خالصة ولا جيشاً مصرياً خالصاً وشهدت ميلاد المثقف المصري الذى تبلور زمن الحملة الفرنسية (عمر مكرم الأزهري)، وهي محطة رئيسية على الطريق أشبه بنقطة الإنطلاق. أما الثورة العرابية فلم يتيسر لها إقامة سلطتها وانتهت بالاحتلال البريطاني. فمنذ محمد علي إلى ثورة 1952 كانت فترات الإنقطاع أو سقوط النهضة الوطنية الديمقراطية طويلة، لذلك فإن الذاكرة الشعبية مليئة بالخصوصية التى جمعت بين الجيش والأزهر وولدت (المثقف الشامل). ولكن العلاقة بين الذاكرة والمخيلة الفردية في صناعة السلطة الوطنية أو بناء شرعيتها هي مادة الاختبار ومحور الاختيار لسلطة يوليو 1952. فبعض المثقفين المصريين عاشوا فترة ما قبل الثورة وما بعدها وحدثت لهم تحولات وفق تغيّر السلطة وكانت معارضة السلطة ونقدها تكلفتهما باهظة يدفعها المثقف من نفسه وأهله.

المثقف المصري وصناعة الحلم

يوضح الكاتب أن المثقف جزء من مجتمعه فهو ابن الثقافة المجتمعية وهو القادر على التفاعل مع مشكلات مجتمعه، وكيف حين تعجز السلطة السياسية عن تحقيق ما يصبو إليه المجتمع، فإن المثقف يحلم بوضع أفضل. فالحلم لا يعارض الأيديولوجيا ولكنه ليس جزءاً من المطبخ (السلطة وفق تعبير المؤلف) وهو لا يعارض الثورة، ولكنه لا يشارك في صنع سلطتها. لا يعرف البناء بإعتبار المبني هو الأمر الواقع ولكنه يعرف الهدم لإعداد المستقبل واستكشافه.

والحلم الذي يعنيه الكاتب في هذا السياق لا يرادف اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة أو النبوءة، إنه يستخلص عناصره من التاريخ والحاضر ولكنه يتخذ موقعاً نقدياً من سلطة الدولة أو سلطة الرأي العام للدولة أو السلطة الدينية. هذا النقد شرعية الهدم التي قد لا تتناقض مع الشرعية السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ولكنها تنطلق أصلاً من الهوية ومشروعها في العالم وآداتها، الإبداع الفني أو الرؤية الليبرالية أو الإصلاح الديني أو الراديكالية. ويضرب الباحث أمثلة عن المثقف المصري مثل خالد محمد خالد (المصلح الديني) وإحسان عبد القدوس (الليبرالي) ويوسف إدريس (الراديكالي) اختياراً لصناعة الحلم بأساليب متعددة يعتمد شرعية الهدم واختيار الأساليب وليس الرؤى. فليس المهم المستوى أو النوعية بل الأسلوب ونتائجه القصوى. فثلاثة مشاهد للمصلح الديني والليبرالي والراديكالي ولكنها ليست أنماطاً نماذج، وليست تعميمات تستكمل حواراً لم ينقطع بين المثقف والسلطة وبين الهوية والمشروع. فالثلاثة عاشوا الحلم لكن بطريقة مختلفة كل بحسب فكره.

تحولات المثقف المصري مع تحول السلطة

رصد الكاتب تحولات المثقف المصري منذ عهد الحملة الفرنسية (في شخص عمر مكرم) ووصولاً إلى ما بعد ثورة يوليو، وكيف تحولت شخصية هذا المثقف واختلفت أوجه معرفته واختلاطه بالدولة. ثم انتقل ليتحدث عن يوليو ومثقفيها ملقياً الضوء على ما قبلها وما بعدها امتداداً إلى عهد السادات وما بعده.

يرصد الباحث مواقف مثقفين بارزين في واحدة من أشهر مراحل التحول الثقافي والسياسي في مصر، بدءاً من توفيق الحكيم الذي كتب "عودة الروح" فتحول من تأييد القومية زمن عبد الناصر إلى تأييد التطبيع مع الكيان الصهيوني زمن السادات بعد "معاهدة السلام".

وأيضاً خالد محمد خالد وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وهم أيضاً كانوا مستقلين قبل ثورة 1952 وبعدها ولكل منهم نقطة تحول بعد السلطة الجديدة. من هنا نبدأ بخالد محمد خالد ومحاكمته عام 1950 ورواية "الأسلحة الفاسدة" لإحسان عبد القدوس، ورواية "أرخص ليالي" ليوسف إدريس، ثم خالد محمد خالد في المؤتمر الوطني للقُوى الشعبية عام 1962، و"الجمعية السرية التي تحكم مصر" لإحسان عبد القدوس عام 1965.

تحولات السلطة وتحولات المثقفق لا توقف الحلم ولا شرعية الهدم ولكن المثقف الذي لا يعرف مراوغة العقل أو مراوغة التاريخ لأنه ليس شريكاً في المطبخ الأيديولوجي يستخرج أحياناً من أحشاء مكبوته من اللاوعي. فعندما يعود خالد محمد خالد عن الدين في خدمة الشعب ليصبح (الدين للشعب) لا يتشابه مع زكي نجيب محمود حين يعود عن خرافة الميتافيزيقيا إلى موقف من الميتافيزيقيا، وإنما يتوقف حلم الإصلاح الديني على أعتاب سلطة جديدة ليست هي سلطة الدولة. ومع ذلك فإن خالد الذي يعلن أنه قد تحول عن مشروعه القديم وأضحى من دعاة الدين والدولة لا يشابه التكيّف الذى دفع العقل المراوغ للمثقف الوضعي زكي نجيب محمود إلى متابعة السلطة من القومية العربية إلى الصلح مع الصهيونية.

يبقي خالد في دفاعه عن الديمقراطية صاحب الحلم القديم وكذلك الأمر في تحولات يوسف إدريس من رواية قصة حب إلى (رواية بيضاء) ومن (جمهورية فرحات إلى الفرافير)، ليس نكوصاً عن الحلم ولا عن شرعية الهدم، بل بحثاً دؤوباً عن الهوية من أجل المشروع الذي يتحول فيه المكبوت إلى مكتوب والمنطوق إلى مسكوت. يعني ذلك أن قناعات المثقف تتغير وفق ما يطرأ على فكره من أفكار جديدة ومعلومات أو تغير السلطة وخوفه من بطشها أو مغازلتها لنيل الرضا أو أن يحلم المثقف بوضع أفضل مما يتطلب وقوفه ضد السلطة ثم سجنه فيقف حلمه.

ويختم الكاتب في نهاية إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة أن المثقف قد يتحول إلى داعية وفق أيديولوجيا السلطة الحاكمة التي تنتج الثقافة والمثقف في آن واحد. وعندما تهيمن الدولة على الثقافة وتتسلط على المثقف، يتحول المثقف بدوره الى متسلط من جهة وإلى مقموع مهزوم من جهة أخرى.

يقول شكري إن على المثقف الذي يريد تحرير ذاته من أسرها أن يمارس دوره التنويري بحريــة فـــي نقـــده المركب: نقد الموروث القديم وتفكيكه، نقد الوافد الجديد وفرزه، ونقد الواقع المعيشي وتحليله، بمعنى آخر نقد الفكر ونقد المجتمع والسلطة معاً.

ولا تزال علاقة المثقف بالسلطة علاقة معقدة كشف هذا الكتاب عن جزء منها وهو تعريف المثقف وما هي السلطة وشرعيتها وأنواع المثقفين وموقفهم من السلطة، وهل يتحول المثقف مع تحول السلطة، وكيف يفكر المثقف في صناعة الحلم أي تحسين وضع مجتمعه إلى الأفضل. فبين نفاق السلطة ومغازلتها أو معارضتها يتأرجح موقف مثقفي مصر منذ محمد علي إلى ما بعد ثورة يوليو 1952 ولا يزال المثقف المصري يصنع الحلم الذي لم يتحقق بعد.

المصادر

- ^ "كتاب المثقفون والسلطة". مكتبة النور. Retrieved 2020-06-22.

- ^ "كتاب المثقفون والسلطة". الميادين نت. Retrieved 2018-03-05.